Kolja ist 28, frisch getrennt und bastelt am Neuanfang: neue Wohnung, neuer Job. Doch da ist diese Verhärtung im linken Hoden. Jetzt muss er existenzielle Entscheidungen treffen. Für sich und sein Leben.

1. Die Diagnose

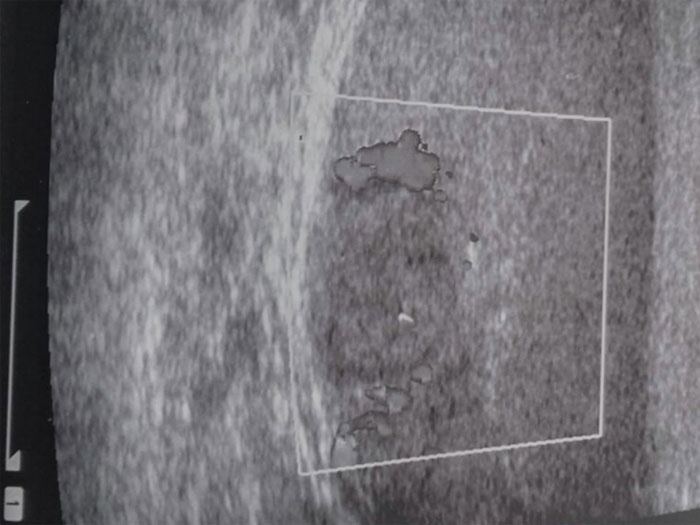

Ich liege mit heruntergelassenen Hosen im Behandlungsraum einer Urologiepraxis. Die Ärztin tastet meine Hoden ab, macht dann noch einen Ultraschall. Dabei bleibt sie mit dem Sensor verdächtig lange an einer Stelle stehen. Von der Stelle macht sie dann auch ein Foto. Eine Standarduntersuchung. Vielleicht eine Entzündung – hab ich gedacht. Die Praxis habe ich ausgewählt, weil sie in der Nähe von IKEA ist und ich noch Zeug für die neue Wohnung brauche. Die Urologin setzt den Ultraschall-Sensor ab, das Bild oben auf dem Monitor friert ein. Dann sagt sie zu mir, dass sie mal eben ihren Kollegen dazu holen müsse, damit er sich die Stelle auch mal anguckt. Sie lässt mich alleine im Raum zurück.

Das ist ein kleiner Raum. Vielleicht neun Quadratmeter. Typischer Berliner Altbau, Holzfußboden, Flügeltüren, hohe Decken. Darin nur die Liege und das Ultraschall-Gerät. Und da starr ich drauf. Kann nicht weggucken. Das Ultraschallbild von meinem Hoden. Oben, da wo der Samenleiter anfängt, wo diese harte Stelle ist, da ist ein großer schwarzer Fleck zu sehen. Wie ein schwarzes Ei im Ei. Ein Überraschungsei. Nur in böse. Die Ärztin kommt mit ihrem Kollegen zurück. Der tastet dann auch nochmal an meinem Hoden herum, guckt auf den Bildschirm und die beiden schauen sich ernst an. Und dann sagt er: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Karzinom.

Spätestens jetzt höre ich nichts anderes mehr. Das Blut rauscht in meinen Ohren. Hodenkrebs. Mir ist schwindelig. Als ich versuche aufzustehen, geben meine Beine nach. Die Ärztin greift mich unter dem Arm und fragt mich dann noch, ob ich denn vor hätte, mal Kinder zu bekommen. Und ich antworte ehrlich: Ja, das will ich schon seit Jahren. Aber jetzt bin ich gerade frisch von meiner Ex-Freundin getrennt und habe nun auch noch einen Tumor im Sack.

2. Das Hot Dog

IKEA ist die perfekte heile Welt. Es sieht immer gleich und freundlich aus. Man muss hier an nichts denken außer an Konsum. Sollte man mal etwas Nettes gefunden haben steht auch schon direkt daneben ein Einkaufskorb, in den man die Lampe oder die Wandhalterung reinlegen kann. Es gibt sogar eine Abkürzung, dass ich nicht durch die Kinderabteilung muss. Nachdem ich alles zusammen habe, was ich brauche, kaufe ich mir noch einen Hot Dog, weil man das bei IKEA halt so macht. Als ich den Hot Dog bezahlen will, gratuliert der Verkäufer mir.

„Herzlichen Glückwunsch“

Und ich so: „Wieso denn herzlichen Glückwunsch?“

Er zeigt auf den Tresen. Da liegt das Ultraschall-Bild. Das muss mir aus der Tasche gefallen sein. Das Bild mit einem Hodenkarzinom drauf und er denkt, dass ich Vater werde. Ich antworte nur kurz: „Ist ne Verwechslung.“ Ich geh mit dem Hot Dog raus auf den Parkplatz und dann heule ich.

3. Der erste Schock

Mein Vater ist Arzt. Er sagt: Hodenkrebs – das ist kein Todesurteil. Aber: bloß jetzt nicht googeln, da findet man nur die Horrorstorys im Netz. Er macht mir eine Checkliste Schritt 1: Eine weitere Meinung einholen. Schritt 2: Schon mal einen OP-Termin ausmachen, und Schritt 3: unbedingt vorher Sperma einfrieren lassen. Falls ich das selbst bezahlen muss, würde er mich da auch finanziell unterstützen. Nach dem Anruf bei meinem Vater geht’s mir schon deutlich besser. Sein empathischer Pragmatismus beruhigt mich. Seine Checkliste hilft gegen das Chaos in meinem Kopf.

Ich lasse noch einen weiteren Urologen auf das Ultraschallbild gucken. Auch der ist sich sicher. Ich habe Hodenkrebs. Es führt also kein Weg an einer OP vorbei. Der früheste Termin, den ich in Berlin bekomme, ist erst in vier Wochen. Vier Wochen sind ziemlich lang, wenn man an nichts anderes denken kann, als wie ein Tumor im eigenen Unterleib wächst.

Also recherchier ich weiter, frage meine Eltern, Freunde, Bekannte nach Tipps, wo ich die OP noch machen könnte. Die Wahl fällt dann auf das Bundeswehr Krankenhaus in Hamburg. Hier bekomme ich zumindest eine Woche früher einen Termin. Schon Ende Oktober.

4. Im Krankenhaus: Teil einer Risikogruppe

Die Stimmung dort ist ein bisschen wie in einer Kaserne. An den Wänden Deutschlandflaggen und Portraits von Soldaten. Statt „Oberarzt“ steht „Oberst-Arzt“ an den Türschildern. Der Tonfall kurz angebunden und herrisch. Aber die Leute hier sind Spezialisten. Weil Soldaten genau die Risikogruppe sind, in der Hodenkrebs am häufigsten auftritt: junge Männern zwischen 20 und 40.

Als ich am nächsten Morgen da liege und darauf warte, dass die Betäubung anfängt zu wirken, weiß ich nicht, ob ich mit einem oder gar keinem Hoden aufwachen werde. Das entscheiden die Ärzte während der OP. Dafür machen sie zuerst einen sogenannten Schnellschnitt. Das heißt sie schneiden den Hodensack auf und schneiden ein kleines Stück aus dem anderen, dem unauffälligen Hoden. Die Probe geht dann in die Pathologie. Währenddessen entfernen die Ärzte meinen befallenen Hoden. Dafür schneiden sie mich relativ weit oben, im Leistenbereich auf. Dort fängt der Samenleiter an, den klemmen sie ab und ziehen daran den Hoden heraus. Ein einzelner Hoden kann den Körper noch ausreichend mit Geschlechtshormonen versorgen, man ist auch in den meisten Fällen dann noch fortpflanzungsfähig. Ist der andere aber auch befallen, wird der noch in derselben OP mit entfernt.

Als ich aufwache, bin ich ziemlich stoned von den Betäubungsmitteln. Um mich herum meine Familie. Sehe die aber eher wie ein verwackeltes Standbild. Verstehe auch nicht so richtig, was sie sagen. Wie im Halbschlaf. Erst ein paar Stunden später merke ich, wie schmerzhaft jede Bewegung ist, an Aufstehen ist nicht zu denken. Als ich alleine bin, fühle ich nach. Glück gehabt, der andere Hoden ist noch da, war nicht befallen.

5. Die Schmerzen nach der OP

Drei Tag liege ich im Krankenhaus. Und ich kriege Besuch von meinem guten Kumpel Joel. Er ist extra für mich nach Hamburg gefahren.

Joel und ich kommen bei meinem Bruder unter. Und beide kümmern sich in der Zeit viel um mich. Ich kann mich kaum bewegen. Alles tut weh: Aufsetzen, hinlegen, gehen, lachen… Als es etwas besser wird, fahre ich zurück nach Berlin. Die Schmerzen nehmen ab und an ihre Stelle tritt etwas anderes: Die Ungewissheit. Zwei Wochen nach der OP kommt nämlich ein Brief vom Bundeswehr Krankenhaus mit dem Befund. Bei dem Tumor handelt es sich nicht um ein Seminom, die häufigste und harmlosere Tumor-Variante, sondern um einen Mischtumor mit Embryonal-Karzinom.

Hätte ich ein Seminom gehabt, dann wäre jetzt alles erledigt, regelmäßig zur Krebsnachsorge gehen und gut ist. Bei meinem Krebs, aber ist die Situation nicht ganz so eindeutig. Bei meinem Krebs ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er sich ausbreitetet und Metastasen bildet auch an anderen Orten im Körper, in der Lunge zum Beispiel.

Dieser Gedanke verunsichert mich. Und ich rufe nochmal beim Bundeswehr-Krankenhaus an. Der Oberst-Arzt sagt mir dann, ich hätte gute Heilungschancen, etwa 85-90 %, dass es keine Metastasen gibt. Er rät mir eine active surveillance, also ein enges Netz an Nachsorge-Untersuchungen. Meine Urologin, die den Krebs entdeckt hat, wiederum sagt, wenn ich jetzt eine Chemo-Therapie mache, dann kann ich das Rezidiv-Risiko auf 2-5 % reduzieren. Also renne ich von Arzt zu Arzt. Suche im Internet nach Spezialisten in Berlin, die sich sowohl mit Hodenerkrankungen als auch mit Krebs auskennen. Mit dem Ergebnis, dass ich nur noch unsicherer werde. Frag fünf Ärzte und du bekommst fünf Meinungen!

Nix ist vorbei!

Es ist Mitte November. Vor sechs Wochen hab ich die Krebsdiagnose gekriegt. Das hat mich natürlich aus den Latschen gehauen. Aber danach war irgendwie auch klar, was ich machen musste: Zweite Meinung einholen, Sperma einfrieren, OP-Termin klar machen. Bis jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, ich muss nur die OP hinter mich bringen, dann ist alles vorbei. Jetzt weiß ich: nix ist vorbei! Vielleicht rasen in diesem Moment sogenannte Mini-Metastasen durch meinen Körper. Tumor-Zellen, die so klein sind, dass man sie selbst auf einer Computer Tomografie nicht erkennen kann und die sich einen neuen Ort suchen, wo sie sich ausbreiten können. Vielleicht aber auch nicht. Man kann es nicht wissen. Auch diesmal rufe ich meinen Vater an und hoffe, dass er mir wieder helfen kann. Aber für die Chemo hat er keine Checkliste für mich parat. Er kann mir nicht sagen, ob ich sie machen oder es bleiben lassen soll. Er ist Chirurg, kein Urologie und auch kein Onkologe.

6. Panik und Selbsthilfe

Und dann setzt sowas wie Verzweiflung bei mir ein. Ich fange jetzt doch damit an, wovon mein Vater mir am Anfang abgeraten hat, nämlich meinen Krebs zu googeln, weil: Allein die Ärzte helfen mir nicht weiter, die wissen ja nicht, wie es ist, selbst Hodenkrebs zu haben. Ich muss wissen, wie es den anderen geht, die in meiner Situation sind und vor derselben Entscheidung stehen. Ich stoße auf einige Foren im Internet. Junge Männer, die verzweifelt sind, die mit tausenden Fremdwörtern aus ihren Arztbriefen um sich werfen, die wilde Berechnungen aufstellen, von Rezidiv- und Überlebenschancen.

Andere erzählen Horror-Geschichten, wie sie 14 Jahre dachten, sie wären geheilt und der Krebs dann zurück kam, davon, wie der halbe Bauchraum oder die Lunge auf einmal voll war mit bösartigen Tumoren. Ich finde auch eine Menge Erfahrungsprotokolle von Chemo-Therapien. Die einen lächeln nur müde über ihren Haarausfall. Die anderen erzählen von schlimmen Infektionen, weil ihr Immunsystem nicht mehr funktioniert. Mache leiden noch jahrelang an Fatigué, einer chronische Müdigkeit. Bei anderen sind die Venen, in die die Chemo injiziert wird, so angegriffen, dass es zu Nekrosen kommt und dadurch die Arme absterben. Und bei manchen hat die Chemo am Ende einfach nicht angeschlagen.

Ich muss mich häufig regelrecht mit Gewalt davon abhalten weiterzulesen. Weil ich Schnappatmung bekomme und ein elektrisches Kribbeln im ganze Körper.

Man kann nicht wegsehen, wie bei einem Auto-Unfall, nur halt wie bei einem, der einem selbst noch bevorsteht. Das hat auch Auswirkungen auf meine Freunde

Dann sprech ich mit Susi. Susi ist die Mutter eine anderen Freundin und Susi hatte auch Krebs. Aber das hat man ihr überhaupt nicht angemerkt.

Am Telefon erzähle ich Susi erst, wie es mir geht und dass ich nicht weiß, ob ich eine Chemo machen soll. Dann frage ich sie nach ihrem Krankheitsverlauf. Und Susi erzählt ganz bereitwillig und gelassen, wie das bei ihr abgelaufen ist. Und allein das tut mir schon gut. Ihr zuzuhören, beruhigt mich. Das ist schon eigenartig. Wenn du weißt, dass dein Gegenüber ähnliches durchstehen musste wie du, das schafft eine besondere Nähe. Man fühlt sich dann automatisch verstanden. Auch wenn man sich gar nicht so gut kennt. Und: Was Susi mir erzählt unterscheidet sich fundamental von dem, was ich in den Krebs-Foren gelesen habe.

Denn Susi hat die Krankheit als eine persönliche Herausforderung gesehen, an der sie wachsen konnte. Sie hat ihre Angst überwunden. Sie ist am Krebs gewachsen und nicht der Krebs an ihr. Was ich außerdem von Susi lerne: Deine Krankheit, die gehört dir. Nur du erlebst sie und nur du kannst wissen, wie es weitergehen soll, was zu dir passt. Sie empfiehlt mir die Webseite der Biologischen Krebsabwehr. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der Krebspatient*innen ganzheitlich berät.

Als wir nach zwei Stunden auflegen, bin ich ein ganz anderer Mensch. Ich frage mich jetzt: Welche Behandlungsmethode passt zu mir und verlasse mich auf mein Bauchgefühl.

Eine Überlegung ist für mich zentral. Ob nun die Wahrscheinlichkeit, dass es Metastasen gibt bei 3 Prozent oder 12 Prozent liegt, das ist erstmal nicht so wichtig. Das sind Zahlen, Statistik und es kann immer anders kommen.

Was wichtig ist: Ich suche das Gespräch mit Zukunfts-Kolja. Besser gesagt, mit zwei Zukunfts-Koljas. Der eine sitzt neben mir in meiner Wohnung. Es ist mittlerweile Frühling. Er hat keine Haare mehr, sieht etwas müde aus. Ich frage ihn, wie die Chemo gelaufen ist. Er sagt, schon okay, aber heftig. Er war wochenlang angeschlagen und ist immer noch etwas schlapp. Konnte nicht rechtzeitig das Volontariat beginnen, weil er noch ne Reha machen musste. Er hat jetzt auch immer noch Zweifel, ob er die Chemo gebraucht hätte, weil es sind ja keine Metastasen gekommen. Dann schaut er aus dem Fenster und freut sich am Pollenflug.

Was will Zukunfts-Kolja?

Ich bleibe unschlüssig und konsultiere einen anderen Zukunfts-Kolja. Der sieht deutlich blasser aus, als der erste. Er ist gerade auf dem Weg zur Onkologie, es ist bereits Sommer. Er geht vorsichtig. Die letzten Male sei es schon vorgekommen, dass er auf dem Weg zur Chemo umgekippt ist. Aber wieso geht er überhaupt zur Chemo? Es ist bereits sein vierter Zyklus, sagt er und in seiner Stimme schwingt eine Bitterkeit mit. Und als ich ihn frage, was los ist, wird er richtig giftig: „Warum hast du nicht alles gemacht, was du machen konntest? Du warst einfach nur zu feige und jetzt ist es viel schlimmer geworden.“ Und er fängt an, stark zu husten und da seh ich auch, dass er eine Narbe auf der Brust hat. Ich will ihn um Verzeihung bitten. Und wo ich DIESEN Zukunfts-Kolja sehe, weiß ich: ich mache eine Chemo-Therapie.

7. Der Krankheit begegnen

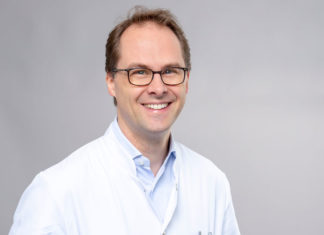

Über die Seite der biologischen Krebsabwehr stoße ich auf das anthroposophische Krankenhaus Havelhöhe am Stadtrand von Berlin. Das Krankenhaus liegt in einem Waldstück an der Grenze zu Brandenburg, dort wo die Havel zum Wannsee wird. Auf dem Gelände gibt es Werkstätten, einen Hofladen und einen Streichelzoo mit Ponys und Eseln. Der Oberarzt heißt Dr. Matthes. Er nimmt sich über eine Stunde Zeit für mich, möchte ganz viel über meine Lebensumstände hören. Anschließend stellt er mit mir zusammen einen Plan auf für die Chemo-Therapie. Die dauert knapp drei Wochen. Erstmal fünf Tage verschiedene Präparate, dann drei Tage Pause, dann nochmal eine andere Mixtur, dann eine Woche Pause, dann eine letzte Dosis.

Wenn ich hier rauskomme, dann fliege ich sofort in den Süden.

Chemo-Tage sind lang. Morgens wird erst überprüft, ob die Kanülen noch richtig sitzen. Dann werden die ersten Flaschen an den Tropf gehängt. Mit dem Tropf geht man dann in einen hellen Raum mit Liegesesseln, wo auch schon andere Patienten sind. Immer wenn eine Ampulle durch ist, muss man mit einer Glocke bimmeln und die Onkologie-Schwester bringt dann die nächste. Das geht meistens bis zum späten Nachmittag oder Abend. Die Mittel machen sehr müde, deshalb schlafe ich oft dabei ein. Und wenn ich aufwache und aus dem Fenster schaue, dann sehe ich: Es ist Winter. Draußen schneit es und wird früh dunkel. Und ich sage mir, wenn ich hier rauskomme, dann fliege ich sofort in den Süden. Irgendwohin mit Strand und Sonne, wo es hell und warm ist. Ich buche einen Flug nach Teneriffa.

8. Der Verlauf der Chemotherapie

Die erste Woche geht’s mir ganz gut, bis auf die Müdigkeit. Dann fangen die Nebenwirkungen an. Als erstes bekomme ich Entzündungen im Mund, dann im Darm, nach und nach werde ich schlapper. Meine Blutwerte werden stetig schlechter. Nach ein paar Tagen schwillt auch mein Arm an. Die Venen verstopfen, es wird schwer neue Einstichsmöglichkeiten zu finden. Ich habe Wassereinlagerung und nehme innerhalb von wenigen Tagen erst zehn Kilo zu, dann bekomme ich Durchfall. Und nehme ebenso schnell ab. Obwohl ich sehr von meiner Entscheidung überzeugt bin, dass die Chemo richtig ist, gibt es dieses leichte Unwohlsein, meinem Körper zu schaden, um ihn zu retten. Ich versuche diesem Gefühl etwas entgegenzusetzen. Neben der Chemotherapie auch das weitere Angebot im Krankenhaus zu nutzen. Es gibt Musiktherapie und Kunsttherapie, ich gehe regelmäßig zur Physiotherapie und einmal sogar zur Heileurythmie. Am liebsten aber lasse ich mich massieren. Die Berührungen helfen, den Körper wieder auf eine positive Weise zu spüren.

Seit ich die Entscheidung getroffen habe, ich mache die Chemo. Seitdem habe ich das intensive Gefühl, zu wissen, was ich will und es auch artikulieren zu können. Ich sage meinen Freunden, wann ich besucht werden möchte und bitte sie, sich unter einander zu koordinieren. Wir machen Spaziergänge durch den Schnee an der Havel. Ich nehme weiter Anteil, an ihrem Leben. Lasse mir von der Außenwelt berichten.

Immunsystem am Boden, Isolationzimmer

Dann plötzlich fangen die Magenkrämpfe an. Es sind die schlimmsten Schmerzen meines Lebens. Ich stehe buchstäblich senkrecht im Bett und muss starke Schmerzmittel gespritzt bekommen. Wenn so was passiert, schlimme Schmerzen aus dem Nichts und die können jederzeit wieder kommen – da bricht so ein Grundvertrauen in den eigenen Körper weg.

Der baut immer mehr ab. Mein Immunsystem ist soweit am Boden, dass ich auf ein Isolationszimmer muss. Ich darf nur in Schutzkleidung, mit Handschuhen und Mundschutz das Zimmer verlassen. Wer mich besucht, muss auch Schutzkleidung anziehen. Jeder Keim könnte mich nun ernsthaft gefährden. Ich kann ab dem Zeitpunkt auch nichts mehr essen außer verdünnten Haferbrei. Bei allem anderen fängt mein Magen wieder komplett an zu streiken. Jeden Morgen sind die Haarbüschel auf meinem Kopfkissen größer. Wenn ich mir in die Haare greife, dann ist meine ganze Hand voll.

So vergehen die Tage, die Chemo liegt schon ne Woche zurück. Aber ich liege immer noch in meinem Isolationszimmer und warte darauf, dass meine Blutwerte besser werden. Weil die Nebenwirkungen krasser waren als gedacht, muss ich länger bleiben. Ich weiß nicht wie lange. Mein Abflugtag verstreicht und ich merke, ich hab die Chemo unterschätzt. Mittlerweile habe ich schon komplett kahle Stellen auf dem Schädel. Beim nächsten Besuch bitte ich eine Freundin, mir die Haare komplett abzuschneiden. Ich schaue in den Spiegel und sehe, dass mein Gesicht auch ganz schön ausgemergelt ist.

So vergehen die Tage, die Chemo liegt schon ne Woche zurück. Aber ich liege immer noch in meinem Isolationszimmer und warte darauf, dass meine Blutwerte besser werden. Weil die Nebenwirkungen krasser waren als gedacht, muss ich länger bleiben. Ich weiß nicht wie lange. Mein Abflugtag verstreicht und ich merke, ich hab die Chemo unterschätzt. Mittlerweile habe ich schon komplett kahle Stellen auf dem Schädel. Beim nächsten Besuch bitte ich eine Freundin, mir die Haare komplett abzuschneiden. Ich schaue in den Spiegel und sehe, dass mein Gesicht auch ganz schön ausgemergelt ist.

Meine Mutter hat mir eine Mütze gestrickt und in die Klinik geschickt. Die setze ich auf. Sie ist sehr schön in so einem Sonnengelb, das mein Gesicht noch blasser wirken lässt. Ich versuche zu lächeln. Denke an Susi und an die Zukunftskoljas. Ich möchte ihnen zurufen, ich schaffe das.

Manchmal habe ich Panik. Ich habe Angst auch nur die winzigste Kleinigkeit zu essen. Aber ich fange mich dann meistens sehr schnell wieder. Ich glaube auch, weil ich es muss. Weil ich die ganze Kraft für meine Heilung brauche. Und dafür, die Schmerzen auszuhalten.

9. Teneriffa

Und dann… die Erlösung. Dr. Matthes kommt ins Zimmer und sagt, meine Leukozytenwerte sind wieder gestiegen. Mein Immunsystem hat sich gefangen. Ich darf raus aus meinem Isolationszimmer, raus aus der Klinik. Ich werde entlassen.

Ich buche einen neuen Flug für gleich morgen früh. Ich merke, dass mich die Reise mehr als sonst beansprucht. Im Flugzeug schlafe ich fast die ganze Zeit. Als ich dann in Teneriffa aus dem Flughafen trete, sehe ich Palmen und ich kriege warmen Wind ins Gesicht. Da wo ich herkomme ist Mitte Dezember, aber da wo ich jetzt bin, da ist Frühling. Und als ich dann wenig später das Meer sehe, bedanke ich mich bei Vergangenheits-Kolja, dafür, dass ich mich so gut um mich gekümmert habe.

Ich sitze am Strand unter einer Palme. Vor mir der Atlantik. Es ist sehr windig. Ich atme tief ein und das tut so gut. Der Sand ist ganz fein, Sahara-Sand. Es ist der schönste Strand auf Teneriffa. Hier in San Andres, einem kleinen Fischer-Dorf. Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal hier war vor fast zwei Jahren zusammen mit meiner Ex-Freundin. Damals haben wir so viel mit uns und unserer Beziehung gehadert. Ich denke an die letzten Monate, an die Trennung und an meine neue Beziehung zu mir selbst. An meine verworfenen künstlerischen Ambitionen und meinen neuen Job als Journalist. Ich spüre, dass es mir jetzt schon so ähnlich geht wie Susi, dass ich am Krebs gewachsen bin. Die Krankheit hat mir geholfen, vieles loszulassen. Die Fragen, wie es dazu gekommen ist, dass ich Krebs bekommen habe. Fragen, ob der Krebs wiederkommt – alles nicht so wichtig. Nur eines ist wichtig: Ich bin so glücklich, wie noch nie, am Leben zu sein.

Der Beitrag ist auch als Feature zu hören.

Der Beitrag ist auch als Feature zu hören.

Autor: Kolja Unger

Alle Fotos: ©privat

Mir hat dein Beitrag sehr gefallen. Ich mache momentan meinen Master in China und habe jetzt die Prognose Tematom im rechten Hoden bekommen. Ein Mischgewebe, ich hatte heute die Biopsie und warte jetzt auf den pathologischen Bericht, um zu wissen, was es nun für ein Tumor ist.

Ich habe Angst mein Studium hier abbrechen zu müssen. Aus dem Leben gerissen zu werden.

Vielen Dank, für Deinen Beitrag!

Alles Gute für dich, Tristan!